在台灣地區常見的慢性肝疾病最主要是病毒性肝炎,而「B型肝炎病毒」更是其中最主要的罪魁禍百;但在二十多年前,台灣實施全世界第一個國家全面性施行B型肝炎疫苗注射,使得B型肝炎病毒漸漸地不再像以往那樣地威脅國人的健康。近三、四十年來,由於台灣地區經濟繁榮,使得國民生活水準提高,在物質上的享受難免流於奢侈,且增加應酬飲酒的機會,而使得「酒精性肝疾病」日漸增多。

基本上,在歐美國家「酗酒」是造成「慢性肝疾病」的最主要原因,以美國而言,約有一千萬左右的人口是屬於長期多量飲酒或酗酒者,因此由於酒精性肝硬化症或進行為肝癌而死亡者亦佔男性人口年死亡率1.5~3人/10萬人;事實上,酒精性肝硬化症的發生率與酒精攝量以及飲酒期間有密切的關係;在法國Peguignot的研究中,指出平均每日飲酒量在180公克,並連續酗酒25年,便會增加「肝硬化症」的發生;其再進一步發現男女性別對於酒精毒性的感受性亦有差異,少量酒(如20公克/天)便較易使女性比男性人口群產生肝硬化症的機會;1974年Lieber在13隻狒狒的動物實驗中,給予大量的酒精餵食,也僅有6隻(佔46%)狒拂產生肝硬化症,而1961年Klatskin及1967年Leevy在人類的臨床觀察中,亦發現在長期多量飲酒後亦僅有8~20%的志願者產生肝硬化症;雖然在某些長期多量飲酒者的人口群中,亦有不少終其生仍具有正常肝機能的肝臟,而Sherlock在早期的研究中,亦指出因酗酒而造成肝硬化症的比率亦僅僅一比十或十二之機率。

換言之,並非所有酗酒者一定會產生酒精性肝疾病;而某些酗酒者在臨床上的症狀與生化學上檢查或組織學上的診斷並不一定相吻合;因此,在長期多量飲酒所形成的酒精性肝疾病過程中;事實上,受到不少層面因素的影響;其中包括基因遺傳問題(如與HLA B8、Bl3、BW40有關)、免疫缺陷問題、營養不足問題以及其他存在於環境中的各種毒素,或者某些趨肝性病毒(hepatotrophic virus)如B型肝炎病毒或同時合併D型肝炎病毒的感染因素。

因此,本文旨在探討長期多量飲酒者的B型肝炎病毒感染以及B型肝炎病毒感染與長期多量飲酒兩種致肝損傷因素同時存在時,所造成肝臟本身加成傷害,並進一步使得酗酒者產生嚴重肝疾病的相互關係。

在1972年Pettigrew首先發表利用淋巴細胞變形作用(lymphocytic transformation) 的技術發現所收集的11位慢性酒精性肝疾病個案血清中具有對B型肝炎病毒細胞性免疫反應(Cell-mediated immunity),而指出B型肝炎病毒在使酗酒者形成慢性肝疾病的過程中,扮演者重要的角色。

雖然,往後學者並未對其研究加以証實,卻使學者對於酒精以及B型肝炎病毒兩種致肝損傷因素的相互關係,引起很大的興趣。

不少學者在其研究中,觀察在酗酒者中其B型肝炎病毒的血清標記(HBsAg,anti-HBs以及anti-HBc)的發生率較非酗酒者高;Gluud等人發現長期多量飲酒者(不論其有肝疾病與否) 的B型肝炎感染率高於對照組,並且與年齡增長成正比;其中丹麥Orholm等人發現長期多量飲酒而造成肝疾病的個案中,其B型肝炎的帶原率為4%,但丹麥全部人口B型肝炎帶原率僅為0.1~0.2%,兩者幾乎相差20倍左右。

再者,Hislop及Mills等人認為在肝疾病的酗酒者中,B型肝炎病毒血清標記的出現率在肝硬化症比脂肪肝或酒精性肝炎較高;但Orholm及Saunders等人卻認為無明顯差異,除非其為慢性B型肝炎帶原者;但無論如何以上皆說明酗酒者的B型肝炎感染率或帶原率皆較非酗酒者高;反過來說,酒精對於慢性B型肝炎帶原者的影響又是如何?也是有關學者極為感興趣的課題。

1982年,義大利學者Villa等人觀察某些健康無症狀的B型肝炎帶原者加上長期多量飲酒,在長期臨床追蹤中,發現其發生肝功能異常率較非帶原者高;因此,Villa等人建議即使健康無症狀B型肝炎帶原者還是不要長期多量飲酒(大於80公克/天)為妙。

1986年,日本學者ltoh等人觀察長期多量飲酒者對於B型肝炎帶原者肝臟影響研究中,其將研究對象分為三群,第一群為非飲酒者,第二群為每日飲酒量在50公克以下者,以及第三群每日飲酒量在50公克以上者,其平均飲酒期間在5年以上;結果發現第三群必第二群e抗體出現率比第一群高,e抗原陽性的慢性活動性肝炎出現率在第一、二群中較高。

由組織學上來說,第二群主要呈現B型肝炎病毒性傷害的病理變化,而第三群則主要呈現酒精性傷害的病理變化;由此Itoh等人認為長期飲酒可以加速B型肝炎帶原者的e抗原轉變為e抗體,而此時肝病則已進入硬化時期;因此,其人認為酒精可以改變人體對於B型肝炎病毒免疫反應而使得肝臟較易產生加成破壞現象。

肝癌在東方國家是常見惡性腫瘤,主要是由於東方國家是屬於B型肝炎病毒高盛行區。由臨床觀察,發現有55~80%的肝癌是與肝硬化症有關,雖然在東方國家肝硬化症的最主要原因是因B型肝炎病毒的感染而來,但在西方國家酗酒卻是肝硬化症最主要的原因;至於長期多量飲酒是否能使慢性B型肝炎帶原者加速其衍生肝癌的可能性,更是大家所感興趣的。

法國學者Brechot,在其所收集的20位酒精性肝硬化症合併有肝癌的病人中,發現雖然此20位病人中的B型肝炎血清標記不一定呈陽性反應,但B型肝炎病毒DNA卻全部嵌入其癌細胞基因體內,因此Brechot認為在酒精性肝疾病的肝細胞癌形成中,B型肝炎病毒仍扮演著極為重要的角色;因此,在慢性B型肝炎帶原者中假若繼續長期大量飲酒,則酒精會扮演者「致癌原」而促使肝癌產生;反之亦然。

日本Ohnishi等人將HBsAg陽性肝癌病人分為酗酒與否兩群,發現酗酒者肝癌發病的年齡要比未酗酒者年輕9歲,這又告訴我們一個事實,即長期多量飲酒可以促使肝癌早日產生。

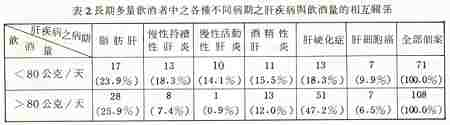

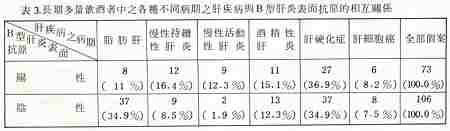

台灣地區是B型肝炎病毒盛行區,30歲以上人口群中大約有90%以上感染過B型肝炎病毒,其中成為帶原者約佔總人口之15~20%,為了進一步探討酒精以及B型肝炎病毒兩種致肝損傷因素同時存在時,對於肝臟損傷是足否有加成之關係。省立台北醫院在過去的一年當中,共收集179例酒精性肝疾病個案(平均每天飲酒量20公克,並連續5年以上者),以EIA方法測定其中B型肝炎血清標記,並比較其與每日飲酒量之關係。

如表3,若依HBsAg之有無而分類比較時,結果發現在HBsAg陽性組中,發生肝硬化的比率為36.9%,較其他病期的肝病為高,而在HBsAg陰性組中,脂肪肝與肝硬化皆佔34.9%;由以上研究覷察或許告訴我們一些事實:(一)、肝硬化症的發生與飲酒且及飲酒時間成正比。(二)、即使少量長期飲酒(小於80公克/天),亦較易使慢性B型肝炎帶原者形成肝硬化症。(三)、不論飲酒量如何,在B型肝炎帶原者中,其較易形成肝硬化症。

在台灣地區B型肝炎病毒所帶來約合併症,也許會因全國全面性推行B型肝炎疫苗注射而得以減少;但酒精性肝疾病卻有逐漸增加的趨勢,而目前台灣地區仍然暴露在B型肝炎病毒的侵襲之下,B型肝炎仍然佔慢性肝疾病之大多數,上述學者亦認為長期多量飲酒者有較高的B型肝炎感染率,而且慢性B型肝炎帶原者再加上長期多量飲酒,亦會使得原有傷害的肝臟更加日益惡化。

最近Nalpas之研究中,發現某些B型肝炎血清標記陰性的長期多量飲酒者中,其血清HBV-DNA卻呈陽性反應與1972年Pettigrew之研究結果不謀而合),Nalpas認為可能長期多量飲酒者的免疫系統有缺陷,或是酒精使得病毒本身表現基因有了變異,而令血清標記無法表現出來;因此,即使某些長期多量飲酒者的全都B型肝炎血清標記呈現陰性的反應,但未必表示其過去或現在與B型肝炎病毒感染全然毫無關係;因此,對於某些有肝病的長期多量飲酒者而言,能夠進一步測知血清HBV-DNA以便証實在其體內B型肝炎病毒仍然進行著複製繁殖,這樣對於長期多量飲酒者的臨床預後也有一個明確的指標至於那些未曾感染B型肝炎病毒的長期多量飲酒者,也可以經由接受B型肝炎疫苗注射而得以免受其害;況且肝癌、肝硬化興酒精及B型肝炎病毒互為因果,站在預防醫學之立場不得不提高警覺,以能早日防患於未然。

(本文著作權歸 譚健民醫師所有)