在臨床上,對於上消化道黏膜病變的診斷最直接了斷的方法就是內視鏡檢查,以往在學習內視鏡檢查操作中資深的主治醫師老師的教學方法不外是如下:「將病人姿勢採用左側臥姿,因左臥姿可使消化道形成使內規鏡最易通過的形狀,且唾液容易自口角流下而不積存在口腔中。枕頭的高度要適中,頭部稍微向前,而下巴往胸部內縮,下肢則保持自然適度的彎曲。內視鏡插入時,將操作部上的左右鈕置於半固定狀態,以免插入時前端部在「梨狀窩」左右過度擺動,右手持內規鏡前端約30公分處,前端稍微向上,經「護口器」正中間放進舌根後部,同時內視鏡往舌根正中間處逐漸推進,經「懸雍垂」到Epiglottis(會厭軟骨)處,將內視鏡前端從Crico-arytenoid(環狀杓形軟骨)左後方向內後面滑過梨狀窩邊緣並推送入食道,此時讓病人做『吞嚥動作』即可順利進入食道。」

但在實際臨床經驗上,有為數不少的受檢者在進行「吞嚥動作」中,會因咽喉肌肉(下縮咽肌)發生痙孿,而無法順利的吞下胃鏡管,甚至因而引起強烈的嘔吐現象,而致使檢查無法順利進行或完成,不僅使檢查醫師沒有成就感,更是遺憾之事!

但在實際臨床經驗上,有為數不少的受檢者在進行「吞嚥動作」中,會因咽喉肌肉(下縮咽肌)發生痙孿,而無法順利的吞下胃鏡管,甚至因而引起強烈的嘔吐現象,而致使檢查無法順利進行或完成,不僅使檢查醫師沒有成就感,更是遺憾之事!

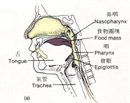

事實上,根據解剖生理學的研究,「吞嚥反射」可以分為下列步驟發生:

(a)、舌頭將食物推向咽喉部。

(取材自 「HUMAN ANATOMY」 author:John W. Hole, Jr./Karen A.Koos)

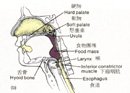

(b)、軟顎、舌骨和喉被提拉上升,舌被擠壓頂住軟顎,下縮咽肌鬆弛使食道張開。

(取材自 「HUMAN ANATOMY」 author:John W. Hole, Jr./Karen A.Koos)

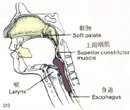

(c)、上縮咽肌收縮將食物推進食道,則蠕波會將食物自動經由食道移進胃內。

(取材自 「HUMAN ANATOMY」 author:John W. Hole,Jr./Karen A.Koos)

由以上圖示可知,一旦內視鏡前端部份直接接觸到咽喉部時,「下縮咽肌」便會發生自主性的收縮動作;此時,反而使得內視鏡因受到阻塞,而無法順利的插進入食道內,也使得受檢者出現強烈的嘔吐現象。

根據筆者二十多年內視鏡檢查的臨床經驗,假若在內視鏡管到達「梨狀窩」邊緣時,檢查醫師應誘導受檢者將「吞嚥動作」改換為用鼻孔或嘴巴(若受檢者有鼻塞的症狀)「吸氣動作」,則受檢者的「下縮咽肌」或許較不會產生強烈收縮而痙孿,如此使受檢者能夠順利的將內視鏡管吞嚥下去。各位先進前輩或在學的醫師同仁不妨親自嘗試一下,而筆者在施行內視鏡檢查時,每次使用此招式,則是屢試不爽、無往不利。

(本文著作權歸 譚健民醫師所有)

根據筆者二十多年內視鏡檢查的臨床經驗,假若在內視鏡管到達「梨狀窩」邊緣時,檢查醫師應誘導受檢者將「吞嚥動作」改換為用鼻孔或嘴巴(若受檢者有鼻塞的症狀)「吸氣動作」,則受檢者的「下縮咽肌」或許較不會產生強烈收縮而痙孿,如此使受檢者能夠順利的將內視鏡管吞嚥下去。各位先進前輩或在學的醫師同仁不妨親自嘗試一下,而筆者在施行內視鏡檢查時,每次使用此招式,則是屢試不爽、無往不利。

(本文著作權歸 譚健民醫師所有)